每一座因海而生的城市,都深藏着一份对海的眷恋,青岛因港而兴,港口有如这座城市的血脉,几百年来,潮起潮落,港口的兴衰见证着城市的历史变迁。

在青岛老市区的西部,昔日的一个普通货运码头,如今被一座现代化的风帆形建筑取代——青岛邮轮母港客运中心——一个国际化的邮轮母港,正成为青岛一处新地标。青岛市民对海的眷恋,有着根深蒂固的情结。在这个城市里,海滨的公共生活无处不在。青岛邮轮母港客运中心的设计,亦与此息息相关。

邮轮母港建筑造型的灵感,来源于帆船之都的“帆”和青岛历史建筑连绵的“坡屋顶”,18个钢结构组成的风帆像翅膀一样向海边延伸。

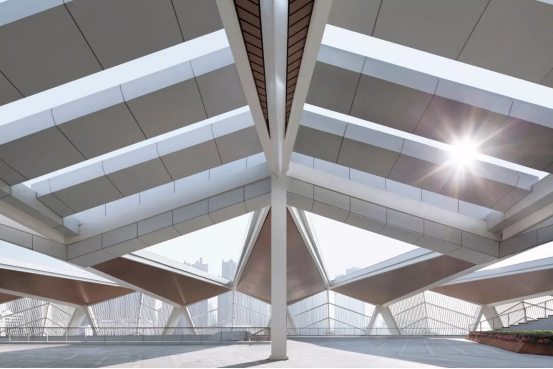

室外立面钢结构外露,省去幕墙表皮,使结构本身成为了最有力的立面语言;室内空间在吊顶的设计上也尽量不遮挡主结构,让人们在室内依然能够阅读结构的逻辑和感受力学之美。

考虑到青岛的冬季盛行西北风向,且场地南侧港湾的景观条件更为优越,设计中在南向大跨钢结构下进行了逐层退台,形成主要的室外公共平台。

在功能布局上,一层的出入境大厅为地面架空层进入的旅客提供办票及行李拖运服务,之后可通过垂直电梯和自动步道到达二层的休息大厅等待出境,复杂的一关三检通关功能也布置在二层。

在思考如何处理不同楼层的行走体验时,设计师从邮轮的空间结构中获得灵感。在犹如庞大建筑物的邮轮里,船身上部光线充足,下部光线稀少。同样,客运中心色调灰暗的一层功能大厅与明亮的二层休息大厅形成反差,给人以明显的时空转换感受。此外,利用一层大厅的高大空间和视线上的逆光效果,单元式的折叠穿孔铝板吊顶制造出犹如海洋的效果,神秘又具有力量。

登船廊桥联系邮轮与建筑主体,是游客进入建筑的第一个空间,也是人们离开建筑的最后一个场所。依托于优美的海景,几百米长的廊桥希望通过简单朴实的语言给人以不同的行走体验,由此建立人与海的关系。

北立面则在三层设计有少量的室外观海平台,并且局部实现南北室外空间的相互贯通。这些平台犹如船身的甲板,为人们提供了休憩活动的场所。

光线通过阶梯状采光顶入射,在地面上形成折线形光影,类似波纹,与室外平台景观的铺地图案相得益彰。

二层的通高空间与室外平台、登船廊桥相连,具有延展性和开放性。通高空间的采光顶,通过铝板与玻璃的结合,将屋顶斜面造型转换成阶梯式的语言,既巧妙地解决了屋面汇水排水的问题,也在韵律感中引入了更为柔和的光线。

2015年5月29日,天海豪华邮轮“新世纪号”从青岛港邮轮母港顺利首航,这也标志着青岛进入了邮轮母港时代,开启了港口转型的步伐。随着上合示范区、自贸试验区等国家战略的叠加,青岛国际邮轮母港区的建设也不断加速,“邮轮经济”的新时代画卷正在青岛徐徐展开。